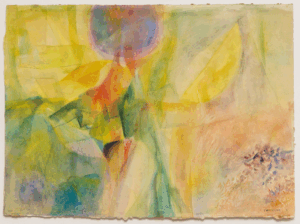

CHRISTINE BOUMEESTER

Christine Boumeester (1904-1971), née à Meester Cornelis (aujourd’hui Jakarta, Indonésie), passe son enfance au cœur d’une nature luxuriante, faite de forêts mystérieuses, de montagnes et de bambous, qu’elle décrit comme « la chose principale » de son univers sensoriel.

Vers l’âge de 16 ans, peu avant son départ pour l’Europe, elle découvre par hasard une exposition de peinture à l’huile, un choc esthétique qui lui apparaît comme un premier regard sur sa « terre promise » (Le cahier de Christine Boumeester, éditions Coprah, Montpellier, 1977)

Christine Boumeester étudie à l’École des Beaux-Arts de La Haye, où elle obtient un diplôme de professeur de dessin en 1925, avant de s’installer en France.

En 1935, elle expose pour la première fois à Amsterdam, puis s’installe à Paris et s’inscrit à l’Académie de la Grande Chaumière. Elle fréquente alors Kandinsky, Arp, Hans Hartung, Vieira da Silva et les cercles surréalistes, tout en développant une expression personnelle.

Elle rencontre le peintre Henri Goetz, qu’elle épouse, et forme avec lui un couple d’artistes engagés dans la modernité.

Dès la fin des années 1930, elle participe aux Salons des Surindépendants et s’oriente progressivement vers l’abstraction.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle s’exile à Carcassonne, puis à Nice, où elle rejoint la Résistance et fabrique des faux papiers.

Elle contribue à la revue clandestine La Main à plume aux côtés de poètes et d’artistes en lutte contre l’Occupation.

À Nice, elle se lie d’amitié avec Francis Picabia et restaure son tableau Udnie, témoignage de leur proximité artistique.

Elle fréquente également Arp, Magnelli et Nicolas de Staël, renforçant son inscription dans les avant-gardes européennes.

Après la guerre, elle retrouve Paris et organise sa première exposition personnelle à la galerie Colette Allendy en 1948.

Elle expérimente la transparence, le collage et une abstraction lyrique empreinte de subtilité et de poésie.

Son travail explore les rapports entre lumière et forme, souvent en petits formats, dans une veine intimiste et raffinée.

Elle traduit en français Point, ligne et Surface de Kandinsky, contribuant à la diffusion de ses théories esthétiques.

Ses œuvres sont exposées à Amsterdam, Londres, Genève, Milan et dans plusieurs galeries françaises dans les années 1950-1960.

Elle participe également à des groupes comme Graphies et dialogue avec les artistes du mouvement informel.

Dans les années 1960, elle partage sa vie entre Paris et Villefranche-sur-Mer, où elle travaille intensément.

Malade à la fin des années 1960, elle décède en 1971 à Villejuif et repose au cimetière du Montparnasse à Paris.

Son œuvre est aujourd’hui conservée dans plusieurs musées, dont le musée Goetz-Boumeester à Villefranche-sur-Mer, qui lui est dédié. Elle demeure une figure discrète mais essentielle de l’art moderne, entre surréalisme et abstraction lyrique.

1951

Crayons de couleur et aquarelle sur papier ancien

32,3 x 45 cm